作为中国保存最为完好的传统都城中轴线建筑群,始建于13世纪、长达7.8公里、串联起15处遗产要素的北京中轴线,是中国传统美学的集大成者。在这条蔚为壮观的城市轴线中,天坛、先农坛和故宫,以及钟鼓楼东北的地坛之中,都藏着一个特殊的建筑——斋宫。

明清时期,国家祭祀按对象分为“大祀、中祀、小(群)祀”三个等级,而斋戒是祭祀前的重要仪程,斋宫便是专为皇帝斋戒所建的场所,是古代礼仪制度在建筑上的直接体现。

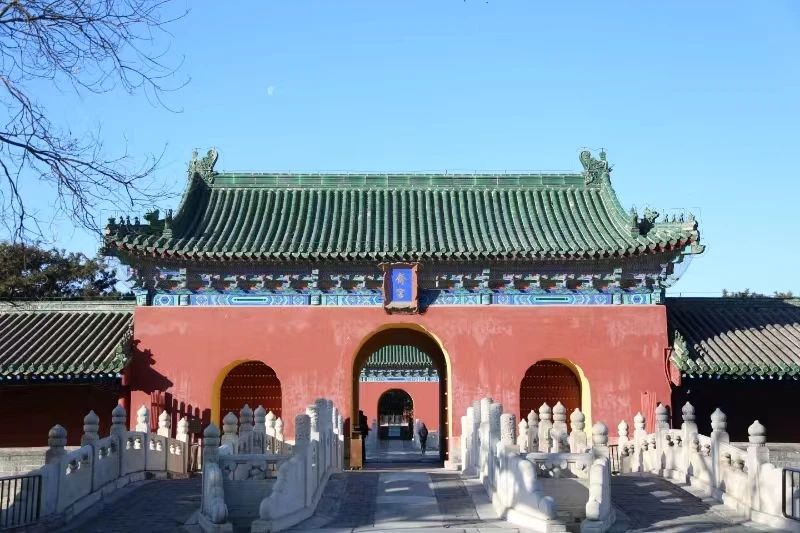

01 天坛斋宫

建于明永乐十八年(1420年)的天坛斋宫,是明清北京城中建筑年代最久、规模最庞大的一座斋宫,占地面积足有4万平方米。

天坛斋宫初建时,是仿南京天地坛斋宫之制而建,最初用于天地合祀大典前的斋戒,后于明嘉靖年间,改天地合祀为分祀,并修建圜丘坛用以祭天,斋宫则成为祭天前皇帝斋戒之所。

时至清朝,斋宫则供每年孟春祈谷、孟夏常雩、冬至祭天斋戒时使用,乾隆时期下令修缮天坛斋宫,建造寝宫院落,并规定大祀前一日皇帝至天坛斋宫斋戒。

02 先农坛斋宫

先农坛斋宫建于明天顺二年(1458年),是皇帝每年开春祭祀先农诸神以及躬耕前的斋戒之地。

据记载,天顺二年时,皇帝曾欲以勋臣代祭,内阁大臣李贤以“祖训不可”劝谏,终使皇帝亲临祭祀,并下令建造先农坛斋宫。

到了清乾隆二十年(1755年),这座斋宫被改为庆成宫,成为了皇帝祭祀和亲耕后犒劳百官的场所。

03 地坛斋宫

与天坛遥遥相对的地坛建于明嘉靖九年(1530年),是时朝廷将天地合祀改为天地分祀,在北郊营建了专门用于祭地的方泽坛,即今日地坛,地坛斋宫也随之建成,以供皇帝每年夏至祭地前斋戒使用。

04 故宫斋宫

位于紫禁城东六宫之南的故宫斋宫建于清雍正九年(1731年),它是在明代弘孝殿、神霄殿的旧址上建造而成。

雍正时期,皇帝在大祀天地前会在此斋戒;乾隆时期规定,祭天祀地及祈谷、常雩大祀前,凡皇帝亲祀,在此斋戒两日,最后一日再前往坛内斋宫斋戒。

从1420年到1731年,跨越三百载,横贯两朝代,四座斋宫建造史,就是一部浓缩的明清礼制进化史。一砖一瓦,一木一石之间,承载了中华民族“敬天法祖”“天人合一”的古代哲思。敬畏穹宇自然、追求完美秩序,传承文明薪火……当你我漫步中轴线时,且细细聆听这些凝固建筑所吟唱的史诗。

【打印本页】

【打印本页】